Markus Brozio:

"Anwendung des Dualen Entwurfs auf die Entwicklung eines robotergesteuerten

3D-Nähsystems" (Auszug)

8 Perspektiven für den industriellen Einsatz der 3D-Nähtechnik

8.1 Einführung

Im Rahmen des Verbundprojekts Integriertes 3D-Nähsystem wurden neue automatisierte Systeme für die nähende Industrie entwickelt und prototypisch realisiert. Damit existiert eine Basis für den industriellen Einsatz dieser Systeme und insbesondere der 3D-Nähzelle in der nähenden Industrie, wobei hier neben der Bekleidungsindustrie auch die Automobilindustrie und die Industrie der technischen Textilien (z. B. Airbag) potentielle Anwendungsfelder darstellen.

In diesem Kapitel werden Perspektiven für den industriellen Einsatz entwickelt, die im wesentlichen auf dem in Kapitel 3 dargestellten Innovationsfeld der textilen Kette aufbauen, wobei im Zentrum der Überlegungen die 3D-Nähzelle bzw. das gesamte Integrierte 3D-Nähsystem mit seinen in den Kapiteln 6 und 7 herausgearbeiteten qualitäts- und flexibilitätsrelevanten Eigenschaften stehen.

Wesentlicher Ansatzpunkt für alle Perspektiven ist der Netzwerkgedanke, d. h. eine engere Zusammenarbeit innerhalb der gesamten textilen Kette, wobei bisher bestehende Grenzen zwischen den Gliedern der Kette aufgebrochen werden müssen. Denn bisher ist die textile Kette aus der Sicht eines Beteiligten "die am schlechtesten funktionierende Kette einer industriellen Branche in Deutschland" (Aussage eines Teilnehmers auf der Abschlußpräsentation des Verbundprojekts Integriertes 3D-Nähsystem).

8.2 Relevante Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld

Die Veränderung der Arbeitswelt, insbesondere in Richtung Dienstleistungsgesellschaft, und die Flexibilisierung der Arbeitszeiten hat direkte Auswirkungen auf das Konsumverhalten der Menschen. Neben dem Bedarf nach neuen Einkaufsmöglichkeiten, z. B. über das Internet, wächst die Kundennachfrage nach produktergänzenden Dienstleistungen. Hiervon ausgehend zeichnen sich zukünftige Veränderungen ab, die sich auch auf die industrielle Anwendung des 3D-Nähsystems auswirken werden. Im einzelnen sind dies die Trends "Dienstleistungsorientiertes Einkaufen als Erlebnis", "Steigende Preissensitivität der Verbraucher" und "Intensive Nutzung des Internet", die näher betrachtet werden.

Dienstleistungsorientiertes Einkaufen als Erlebnis

Die Ansprüche der einzelnen Kunden sind in Abhängigkeit von ihren soziokulturellen Milieus unterschiedlich. Die Marktforschung bedient sich daher zur Ermittlung der Ansprüche unterschiedlicher Milieuansätze, wie dem Sinus-Ansatz der gleichnamigen Firma, dem Ansatz des Pariser Research Institute on Social Change (RISC) (Jacob 1998a) oder den Euro-Socio-Styles, den die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) anwendet (Jacob 1998b). Unter Anwendung dieses Ansatzes hat die GfK ermittelt, daß der Anteil der sogenannten Erlebniseinkäufe von 35 % im Jahr 1995 auf 62 % im Jahr 1999 zugenommen hat. Hinzu kommt eine starke Verbindung von Einkaufslust mit Genußmoral insbesondere bei der Gruppe der "Optimists", d. h. den zukunftsorientierten Hedonisten jungen und mittleren Alters. Ebenfalls zur Gruppe der Ich-orientierten Menschen gehören die "Cocooners", also die Menschen aus jungen Haushalten und einfachen Kreisen, die das Leben genießen wollen und von einem harmonischen Familienleben träumen. Bei ihnen trifft die Aussage "Einkaufen macht Spaß" auf besonders große Zustimmung (Gfk 2000a).

Nicht nur moderne jugendlich orientierte Bekleidungsgeschäfte bieten daher bereits heute mehr als nur Bekleidung. So setzen Trendkaufhäuser neben Service auch auf Unterhaltung: Ein Discjockey und eine Erfrischungsbar sollen die Kunden zum Kaufen animieren. Neben Bekleidung werden selbstverständlich auch noch passende modische Accessoires angeboten. Weitere Serviceleistungen, wie z. B. kostenlose Internetbenutzung, werden zukünftig in vielen Geschäften zur Selbstverständlichkeit werden. Sicher werden auch klassische Dienstleistungen wie änderungs- oder Lieferdienste wiederbelebt und verstärkt nachgefragt werden. Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, daß die Ansprüche der Kunden an die produktbegleitende Dienstleistungen stetig zunehmen. Hinzu kommt das steigende Streben nach Individualität, das sich auch in der Bekleidung äußert.

Steigende Preissensitivität der Verbraucher

Aufgrund der in den letzten Jahren nur sehr geringen Reallohnsteigerungen steigt die Preissensitivität der Verbraucher, da sie auf ihren gewohnten Konsumstandard nicht verzichten wollen. Letztendlich geht dieser Preisdruck der Verbraucher zu Lasten der Produktqualität, wobei natürlich ein bestmögliches Preis-Leistungs-Verhältnis gefordert wird. Besonders ausgeprägt ist dieses Konsumverhalten bei den Verbrauchern, die der konservativen Mentalitätsgruppe zuzurechnen sind und die ihre Lebensqualität über die Qualitäten Sicherheit, Solidarität und Harmonie definieren (GfK 2000a).

Neben der größer werdenden preissensitiven Gruppe gibt es weiterhin die Gruppe der sehr qualitätsbewußten Verbraucher, die auch bereit sind, entsprechend hohe Preise zu bezahlen. Sehr deutlich ist diese Entwicklung bei Pauschalreisen zu sehen, wie Bild 8-1 zahlenmäßig aus der Veranstaltersicht zeigt (Roland Berger 2000). Grundsätzlich ist diese Entwicklung auch auf den Bekleidungssektor übertragbar (vgl. NützelLange 2000).

Bild 8-1: Veränderung der Marktsegmente im Pauschalreisemarkt (Roland Berger 2000)

Intensive Nutzung des Internets

Bei der Internetnutzung ist zwischen der Nutzung durch den Endverbraucher, häufig bezeichnet als B2C (Business-to-consumer), und der Nutzung zwischen Konfektionären und Einzelhändlern (B2B = Business-to-business) zu unterscheiden.

Im Bereich B2B bietet z. B. die Münchener BBE Handelsberatung das MODA-System im Internet an, das unter Federführung der Hohensteiner Institute entwickelt wurde (www.moda.de). Das System ermöglicht Bekleidungseinzelhändlern den direkten Einkauf bei den Konfektionären. Zur Zeit (September 2000) bieten 16 deutsche Bekleidungshersteller ihre Produkte über MODA an. Sieben weitere werden demnächst zusätzlich vertreten sein, wobei sich unter den Anbietern sehr renommierte und große deutsche Marken befinden. Internationale Angebote gibt es z. B. über das Portal der Firma Intereasy (www.intereasy.com) oder über die britische Firma Tex Yard (www.texyard.com).

Die Einzelhändler, insbesondere die kleineren, verhalten sich zur Zeit noch eher zurückhaltend bei der Nutzung dieses Angebots. So besaßen Anfang 1999 nur rund zehn bis zwölf Prozent der 50.000 deutschen Einzelhändler in der Textil- und Bekleidungsbranche einen Internet-Zugang (Strohmeier 1999).

Weiterhin stark zunehmend ist die Zahl der Internetnutzer in der Bundesrepublik Deutschland. Im Juli 2000 nutzten 18 Millionen Bundesbürger zwischen 14 und 69 Jahren, davon 40% Frauen, zumindest gelegentlich das Internet. Im Bereich B2C, also dem Einkauf über das Internet, haben neun Millionen Deutsche im Jahr 1999 ein Umsatzvolumen von mehr als einer Milliarde DM generiert. Neben dem Kauf von Eintrittskarten konnten Bekleidung und Schuhe dabei die höchsten Zuwachsraten erzielen (GfK 2000b) und stellen somit neben Büchern und CDs die gefragtesten Produkte beim Online-Einkauf dar (Strohmeier 1999).

Voraussetzung für den Kauf per Internet, d. h. den Kauf ohne vorherige Anprobe, ist die genaue Kenntnis der erforderlichen Konfektionsgröße in der Variante des jeweiligen Konfektionärs bzw. die Beschränkung auf nicht paßformkritische Bekleidungsstücke, wie Socken oder T-Shirts. Neben der Verkaufsfunktion dient das Internet auch als zunehmend genutztes Informations- und Werbemedium. Moderne Internettechnologien ermöglichen z. B. animierte bzw. vom Internetnutzer gesteuerte räumliche Betrachtungen der Produkte (Echtzeit 2000). Zusätzlich können vielfältige Produktinformationen z. B. zu den (umweltfreundlichen) Materialien ansprechend und werbewirksam präsentiert werden.

8.3 Unmittelbare industrielle Anwendung in der Bekleidungsindustrie

8.3.1 Weiterentwicklung der 3D-Nähzelle

Bereits während der Laufzeit des Projekts Integriertes 3D-Nähsystem wurde parallel zur Nähzelle mit dem liegenden Formkörper (Kapitel 5.2.3) eine Nähzelle mit einem stehenden Formkörper entwickelt (Bild 8-2). Dabei konnten der Formkörper und die Haltetechnik unverändert vom liegenden System übernommen werden.

Bild 8-2: Prototyp des stehenden Formkörpers mit den beiden Nährobotern und dem aufgelegten Rock

Die stehende Anordnung des Formkörpers weißt gegenüber der waagerechten Ausführung einige Vorteile auf:

Einfacheres Grundgestell: Der aufwendige Rahmen mit dem beidseitigen Drehmechanismus wird durch ein einfaches Grundgestell ersetzt, das Antriebe zum Drehen des Formkörpers in 180°-Schritten und zum Schwenken der Haltetechnik enthält. Das obere Ende des Formkörpers steht ebenso wie die Haltetechnik frei. Durch den Wegfall des Gerüsts um den Formkörper bestehen weniger Bauraumeinschränkungen für die Nähroboter und dem Mechanismus zum Abzug der geschlossenen Rockhülle vom Formkörper (Tetzlaff 2001b).

Einfachere Beschickung: Der Orientierungswechsel von der vertikalen Aufhängung im Transportsystem zur horizontalen Ablage in der Ausrichtstation bzw. auf dem Formkörper entfällt.

Schnellere Fertigung möglich: Die senkrechte Anordnung erlaubt einerseits die gleichzeitige Beschickung von Vorder- und Hinterrock und andererseits die überlappende Fertigung, d. h. die Integration der verfahrbaren Ausrichtstation in die Beschickungseinrichtung (Brozio 1999).

Auf dem Aachener Werkzeugmaschinenkolloquium 1999 und der Abschlußpräsentation des Verbundprojekts konnte die Funktionsfähigkeit der Nähstation mit dem stehenden Formkörper erfolgreich demonstriert werden. Dabei haben zwei Nähroboter gleichzeitig die linke und rechte Seitennaht in entgegengesetzter Richtung geschlossen. Die automatische Beschickung und die Ausrichtstation, deren prinzipieller Aufbau in Bild 8-3 zu sehen ist, befinden sich zur Zeit in der Realisierung (Tetzlaff 1999b).

Bild 8-3: Lösungsansatz für eine Positionserkennung mit vertikal angeordnetem Zuschnitteil (Feldhoff 1999)

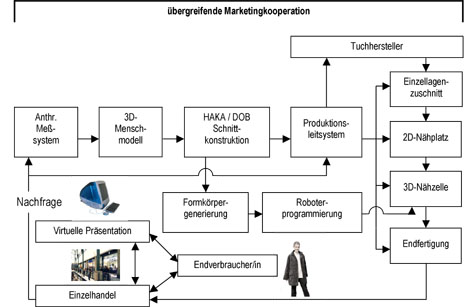

8.3.2 Szenario 1: Nachfragegesteuerte integrierte textile Kette

Ausgehend von den beschriebenen Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld (Kapitel 8.2), der Weiterentwicklung der 3D-Nähzelle (Kapitel 8.3.1) und den verschiedenen Forschungsprojekten innerhalb der textilen Kette (Kapitel 3.2) wird ein umfassendes Szenario einer nachfragegesteuerten integrierten textilen Kette entwickelt.

Ein mögliches Szenario für eine veränderte textile Kette zeigt Bild 8-4, in dem die beiden Systeme "Bekleidung nach Maß" (Kapitel 3.2.3) und "Integriertes 3D-Nähsystem" integriert sind. Den Kreis schließt der Einzelhandel als Schnittstelle zu den Kundinnen und Kunden. Im Bild nicht dargestellt sind die vor dem Tuchhersteller liegenden Stufen der Textilindustrie (vgl. Bild 2-2).

Bild 8-4: Die nachfragegesteuerte textile Kette

Durch die zur Zeit noch nicht vorhandene Möglichkeit einer von den Konfektionsgrößen abweichenden Formkörperverstellung ist eine Veränderung z. B. des Hüftbogens beim Rock oder die Herstellung von Zwischengrößen nicht möglich. Bei der Jacke als weiterem möglichen Produkt für die 3D-Fertigung werden insbesondere Variationen bei der ärmellänge und natürlich auch den Details, wie den Taschen, möglich sein. Problemlos kann der Wunsch nach individuellen Tuchen erfüllt werden, da das System für Einzelstückfertigung ausgelegt ist.

Die im Bild 8-4 dargestellte Formkörpergenerierung als Ergebnis der Schnittkonstruktion wird aus den genannten Gründen zumindest mittelfristig nicht für jeden einzelnen Fertigungsauftrag erfolgen, so daß kundenspezifische Formabweichungen beim Rock oder Jackenrumpf wie bisher an herkömmlichen 2D-Näharbeitsplätzen gefertigt werden müssen. Nach bisherigen Erfahrungen eines Herstellers sogenannter körperangepaßter Kleidung trifft dies auf nur rund 30 % aller von ihm gefertigten Anzüge zu. Die übrigen 70 % der Kunden kaufen die Anzüge als "Maßanzug", um z. B. durch individuelle Details das Gefühl zu haben, ein einmaliges Kleidungsstück zu besitzen, das exklusiv für sie gefertigt wurde (Seebauer 2000).

Die wesentliche Neuerung der nachfragegesteuerten integrierten textilen Kette ist der Fertigungsanstoß durch die Endverbraucherin und nicht mehr durch den Einkäufer des Einzelhandels. Daraus resultiert auch, daß die Kundin ihr Kleidungsstück nicht sofort mitnehmen kann, sondern auf die Lieferung warten muß. Eine hierzu im Auftrag des HDZ/IMA der RWTH Aachen durchgeführte Marktanalyse hat ergeben, daß 70 % aller Kundinnen und Kunden eine Lieferzeit von einer Woche oder mehr akzeptieren würden (Hennig u.a. 1998). Hierdurch wird eine schneller als bisher reagierende flexible Fertigung erforderlich, die eine perfekte Koordination über das gemeinsame Marketing hinaus zwischen den beteiligten Partnern erfordert. Hinzu kommt die Notwendigkeit einer kundennahen Fertigung zur Reduzierung der Transportzeiten, wodurch der Produktionsstandort Deutschland gestärkt wird.

8.3.3 Szenario 2: Anbieternetzwerk mit dem Konfektionär als Produktmanager

Die in Kapitel 8.3.1 vorgestellte Weiterentwicklung der 3D-Nähzelle wird nach dem derzeitigen Kenntnisstand in der Leistungsfähigkeit die des Prototypen und der bisherigen konventionellen Rockfertigung (ca. ein Rock pro Minute) deutlich übertreffen. Damit werden Integrierte 3D-Nähsysteme nur interessant für Produzenten großer Stückzahlen und nicht für die vielen existierenden kleinen Konfektionäre. Daher bietet sich die Lösung eines 3D-Fertigers an, der im Auftrag mehrerer Konfektionäre 3D-Nähsysteme betreibt. Neben großen Konfektionären, die auch für ihre Mitbewerber arbeiten, können vor allem Tuchmacher zu 3D-Fertigern werden. So werden hochwertige Tuche zu großen Teilen noch in Deutschland bzw. in der Europäischen Union gefertigt (Seebauer 1998). Die direkt anschließende Fertigung reduziert den Transportaufwand und läßt eine integrierte Produktionsplanung der Tuche und der Nähaufträge zu, so daß die Lagerhaltung reduziert werden kann.

Auf den Trend zur individualisierten Bekleidung (Kapitel 8.2) kann wiederum eingegangen werden, indem der Einzelhändler in seiner Schneiderei die Individualisierung realisiert. Dies können bei Röcken z. B. individuelle Taschen oder modische Applikationen sein. Die Fertigung beim Einzelhändler bietet eine große Kundennähe, die eine hohe Kundenzufriedenheit als Ergebnis hat. Natürlich kann eine Fertigung beim Händler aus Kapazitätsgründen nur geringe Stückzahlen liefern, so daß eine Kombination aus externer Vorfertigung und interner Endfertigung gefunden werden muß.

Eine Lösung hierzu kann ein Anbieternetzwerk sein, in dem sich ein Konfektionär, ein Tuchmacher und Einzelhändler zusammenschließen. Für das Produkt Rock ist ein solches Netzwerk in Bild 8-5 skizziert.

Bild 8-5: Ein Anbieternetzwerk für Röcke mit dem Konfektionär als Produktmanager

In dem Bild sind die vier Hauptakteure, d. h. die Netzwerkmitglieder und die Kundin, mit ihren Beziehungen und Funktionen dargestellt. Der Konfektionär entwirft und konstruiert die Produkte wie bisher und plaziert sich mit diesen am Markt. Neben dieser Kernkompetenz wird er verstärkt Fertigungs- und Zulieferungsmanager werden, indem er den Fertigungsauftrag (exklusiv) an den Tuchmacher und auch an die Händler vergibt. Zusätzlich beauftragt und koordiniert er als Zulieferungsmanager die Zulieferer mit ihren Produkten, d. h. den Nähfäden, Reißverschlüssen usw.

Dem Händler liefert der Konfektionär nur ein virtuelles Produkt per Katalog, wobei er zum Schutz seiner Produktidee die erlaubten Individualisierungen verbindlich festlegen kann. Der Rock selbst wird als Halbfertigprodukt vom Tuchmacher zum Händler geschickt, der es wiederum der Kundin im Geschäft oder per Post übergibt.

8.3.4 Szenario 3: Visionen zum Einkaufen über das Internet

Die Informationstechnologien haben sich in den vergangenen Jahren sehr schnell entwickelt und dadurch das Leben und Handeln der Deutschen wesentlich verändert (Kapitel 8.2). Da kein Ende der Entwicklungen abzusehen ist, werden in diesem Szenario einzelne Visionen entwickelt, die in einigen Jahren das Einkaufen von Bekleidung verändern können.

Ausgangspunkt der überlegungen ist die steigende Leistungsfähigkeit der Rechnertechnik, die zunehmend die Anwendung rechenintensiver Algorithmen im Heimbereich erlaubt. Ein Beispiel ist die Simulation virtueller Bekleidung, an der eine Forschungsgruppe der Universität Genf seit 1990 arbeitet. Hier besteht die Möglichkeit, Bekleidung in dreidimensionaler Darstellung an bewegten virtuellen Menschen mit ihrem natürlichen Fall zu simulieren. Die Simulation ist vergleichbar mit einer traditionellen Modenschau, bei der die Models auf dem Laufsteg die Kollektionen präsentieren (Violino, Magnenat-Thalmann 2000).

In Kombination mit der Vermessungssoftware aus dem Projekt Bekleidung nach Maß erscheint eine zukünftige Vermessung mit anschließender virtueller Anprobe am heimischen Rechner möglich. Hierzu sind eine Vermessungseinrichtung, z. B. bestehend aus zwei digitalen Kameras, ein sehr leistungsfähiger Rechner und die entsprechenden Programme erforderlich.

Nachdem der Kunde sein Modell ausgewählt bzw. zusammengestellt hat, kann er es per Internet bestellen. Daraus ergibt sich eine veränderte Rolle des Einzelhändlers, der z. B. als Vermittler zwischen Konfektionär und Kunden sowie als Typ- und Stilberater tätig werden kann.

8.4 Unmittelbare industrielle Anwendung in der Automobilindustrie

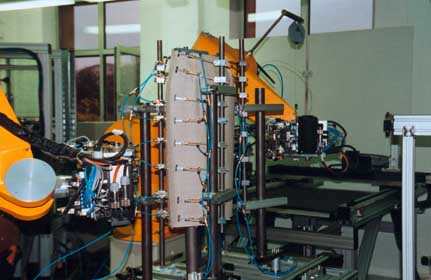

Parallel zur Entwicklung des Integrierten 3D-Nähsystems für Röcke wurden innerhalb des Verbundprojekts auch die wesentlichen Systeme einer Produktionslinie zur Fertigung von Vordersitzbezügen für Personenkraftwagen entwickelt. Im Vergleich zur Bekleidungsindustrie gibt es hier deutlich größere Stückzahlen gleicher Produkte, so daß hier auf verstellbare Formkörper und häufige Formkörperwechsel verzichtet werden kann. Insgesamt wurden 1999 in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 5,3 Mio. Personenkraftwagen mit i. d. R. jeweils zwei Vordersitzen hergestellt (VDA 2000). Aus diesem Grund wurde die 3D-Nähtechnik zunächst zur Herstellung von Automobiltextilien entwickelt (Bild 8-6).

Die Automobilhersteller verlagern ihre Sitzherstellung zunehmend von der In-House-Produktion zu externen Komponenten- oder Systemlieferanten, die in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern die kompletten Sitze entwickeln. Relevante Systemlieferanten in Deutschland sind Keiper Recaro, das amerikanische Unternehmen Johnson Controls und der französische Hersteller Bertrand Faure (ADL 1997).

Für die zukünftige industrielle Anwendung Integrierter 3D-Nähsysteme ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit (Geheimhaltung neuer Automodelle!) zwischen den Herstellern des 3D-Nähsystems, den Automobilherstellern und den Sitzherstellern erforderlich. Bei der Auswahl der zu fertigenden Sitze sind die in den Robosew Guidelines festgeschriebenen Grenzen zu beachten (Kapitel 3.4.2). Als kritische Punkte haben sich gekräuselte Sitzflächen und damit unterschiedliche Kantenlängen der zu vernähenden Teile erwiesen, die weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten notwendig machen (Schweitzer 2001a).

Aufgrund der großen Stückzahlen und der vorliegenden industriellen Erfahrungen schätzen die beteiligten industriellen Partner die Chancen für eine Anwendung der 3D-Nähtechnik im Automobilbereich positiv ein (Henning 1999).

8.5 Unmittelbare industrielle Anwendung im Bereich der technischen Textilien

Airbag

Als dritte Produktlinie innerhalb des Verbundprojekts war ursprünglich die Fertigung von Airbags für die Automobilindustrie vorgesehen (Moll 1995b). Aufgrund der fehlenden Bereitschaft eines deutschen3 Industriepartners zur Mitarbeit im Projekt mußte diese Linie aufgegeben werden. Die Hersteller hatten Bedenken bei der garantierten Qualität eines automatisch genähten Airbags, die sie durch die Näherinnen besser gewährleistet sahen. Schließlich muß der Airbag bei seiner einmaligen Benutzung garantiert funktionieren, da er ansonsten seine Aufgabe nicht erfüllt. Trotz dieser Bedenken bietet sich der Airbag aufgrund seiner großen Stückzahlen und seiner im aufgeblasenen Zustand gebildeten 3D-Hülle zur Fertigung mit der 3D-Nähtechnologie an.

Bild 8-6: Zeichnung des Robosew 3002-Systems zur Fertigung von Autositzbezügen (Moll, Händler 1997)

Flugzeugbau

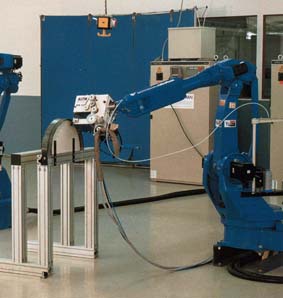

Die im Vorhaben entwickelten robotergeführten 3D-Nähsysteme werden inzwischen kommerziell für den Einsatz im Flugzeugbau angeboten (Bild 8-7). Mit ihnen können im Raum gebogene Profile aus Carbon-, Aramid- oder Glasfaser hergestellt werden (Altin 2000b).

Bild 8-7: Prototyp eines 3D-Nähroboters zur Fertigung von Flugzeugprofilen (Altin 2000b)

Im abschließenden Kapitel 9 wird ausgehend von den vorgestellten Perspektiven ein Ausblick auf den industriellen Einsatz der 3D-Nähtechnik gegeben, wobei der Aspekt der Arbeitsplatzgestaltung intensiver betrachtet wird. Als Bewertungsinstrument kommt dabei der auf dem Dualen Entwurf (Kapitel 4) basierende Erweiterte Duale Entwurf zur Anwendung. Den Abschluß bildet ein Fazit in Form einer Perspektive für die Branchen der textilen Kette.

3Die Förderung des Bundesforschungsministeriums konnte ausschließlich deutschen Unternehmen gewährt werden.